El museo, que gestiona la Fundación Exponav, se ha consolidado entre la oferta museística del norte de Galicia, pero sigue siendo desconocido para gran parte de la población de Ferrolterra, de ahí que la cercana Semana Santa, cuando se ampliarán horarios, se perfile como una época perfecta para conocer los secretos de este espacio expositivo único.

No solo es el lugar en el que está el Museo de la Construcción Naval, sino que es parte del mismo. Carlos III lo mandó construir en 1781 tomando como base el diseño de Julián Sánchez Bort dieciséis años antes como parte del Arsenal de los Diques.

Se trata de un edificio industrial de dos cuerpos, ambos cubiertos con bóvedas sobre 132 arcos de sillería, en el que llegaron a trabajar cerca de 400 personas. En él había unas 32 fraguas y en el medio otras cuatro muy grandes para la composición de anclas.

Es una de las joyas de la corona. Los restos de partes recuperadas del pecio de la fragata “Santa María Magdalena” (roda, codaste, curva codal y dos fragmentos del forro) son el principal atractivo de la planta baja. El barco se construyó en 1773 en las gradas de Esteiro y naufragó por un temporal la noche del 2 al 3 de noviembre de 1810 en la ría de Viveiro.

Hubo 800 fallecidos, el mayor naufragio de la historia de Galicia. En 2018 tuvo que someterse a un proceso de restauración, por verse afectado durante su vida útil por el molusco xilófago Teredo navalis, que dañó la madera.

Es otra pieza de la planta baja de la exposición. Está tallada en forma de orza, explica el catálogo del Museo, que servía como puerta de un canal de regadío o de un dique. Su importancia radica en el tratamiento que presenta uno de los lados y que probablemente se corresponde con el que estaba en contacto con el agua salada.

Con este portón se buscaba garantizar la impermeabilización y prevenir la putrefacción con técnicas de calafateado y carenado propias de la construcción en madera.

En su etapa de apogeo y mayor actividad, el edificio de Herrerías llegó a tener más de una treintena de fraguas. En la planta baja, justo frente al acceso principal, se recrea una de ellas, destinadas a la fabricación de anclas –estas eran más grandes– y cadenas. El catálogo de Exponav recuerda que en ellas llegaron a trabajar hasta 144 operarios.

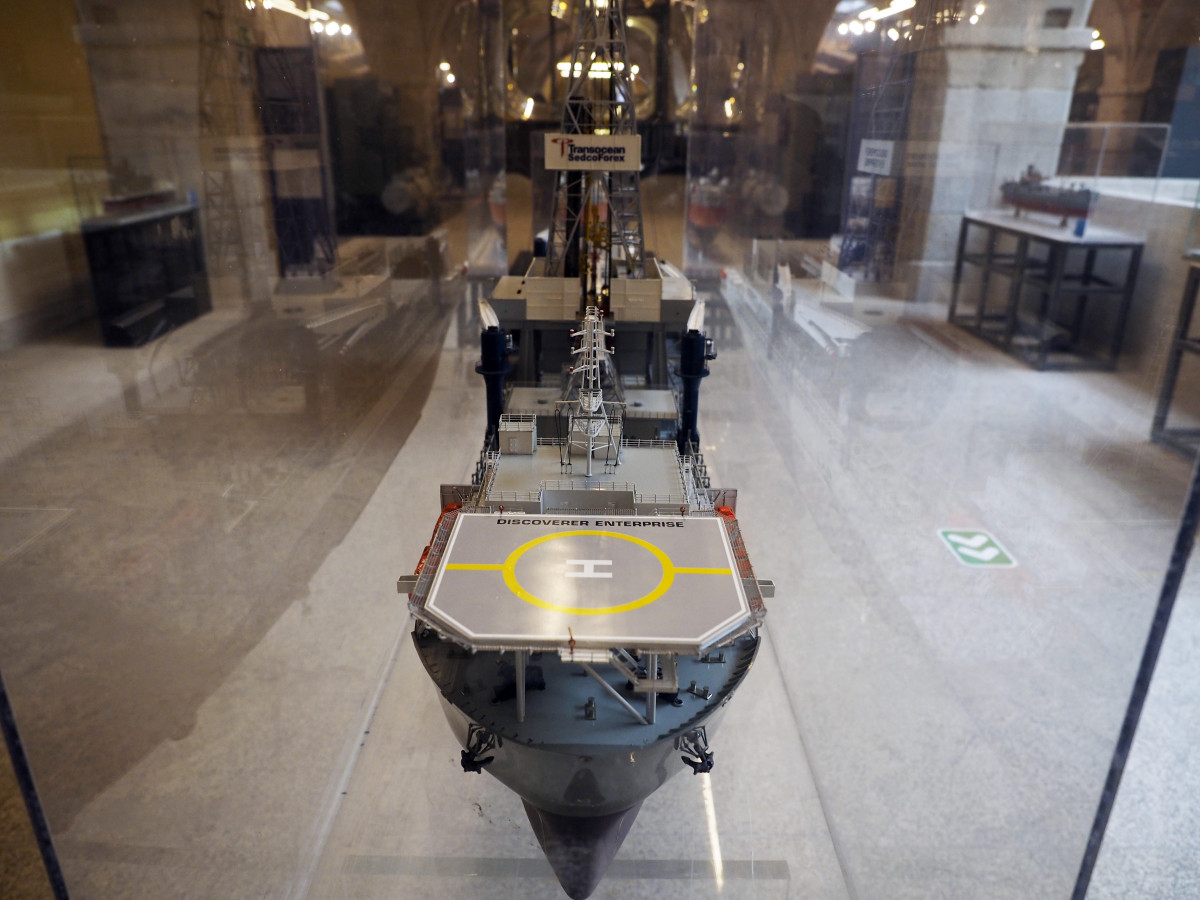

Las maquetas de barcos e, incluso, de infraestructuras como diques o astilleros enteros (el caso del de Guarnizo, en Cantabria o de la de la imagen, del astillero de Esteiro y el Arsenal, obra de Antonio Loureiro) son uno de los bienes más interesantes del Museo de la Construcción Naval y reflejan el trabajo coral de la exposición, con múltiples colaboradores.

Otro ejemplo es la del vapor “Comercio”, por ejemplo, perteneciente a la empresa “La Herculina Ferrolana”, que lo compró en 1901 en Glasgow. Transportaba pasajeros y mercancía entre Ferrol y A Coruña.

Uno de los episodios más relevantes de finales del siglo pasado en la ría de Ferrol fue el accidente del “Discoverer Enterprise”, que se empotró contra el puente de As Pías –acceso principal a la ciudad– en enero de 1998. Era una de las unidades offshore más grandes del mundo que se construía en Astano. El incidente “aceleró” la llegada de la autopista a Ferrol.

El pasado mes de diciembre, Exponav reabrió en la primera planta la sala dedicada a la antigua Astano (hoy Navantia Fene), tras una reorganización para poder incluir toda la tipología de buques y plataformas construidas en el astillero de Perlío, desde pesqueros, cargueros y graneleros hasta toda la gama offshore.

Se instaló un panel con todas las unidades fabricadas en la factoría y se le ha dado un lugar protagonista a su fundador, José María González-Llanos. Es este marino e ingeniero la referencia del siglo XX dentro del Museo de la Construcción Naval, como lo son Jorge Juan en el espacio dedicado al siglo XVIII y Andrés Comerma en el XIX. Entre otras piezas llamativas está la réplica a escala de la mítica grúa-pórtico.

El faro que puede ver el visitante en la primera planta no es una réplica. Es el original. Se trata, como explica la Fundación Exponav, de un modelo típico de la geografía gallega, basado en una luminaria eléctrica y una óptica que dirigía y amplificaba el haz.

Los cristales de su óptica se recuperaron tras desenterrarse de la arena próxima al faro en los trabajos de construcción del ingenio que hay en la actualidad por parte de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.